横浜の街を歩いていると、ふと「この道を、あの人も歩いていたのかもしれない」と思う瞬間がある。

映画『ラプソディ・ラプソディ』は、そんな想像を自然と誘ってくる、“街と人生が地続き”の物語だ。

主演に高橋一生、監督・脚本は利重剛。

13年ぶりに長編映画のメガホンを取った利重監督が描くのは、人付き合いを避けながら生きてきた一人の男が、思いもよらない出会いをきっかけに、少しずつ世界を広げていく姿である。

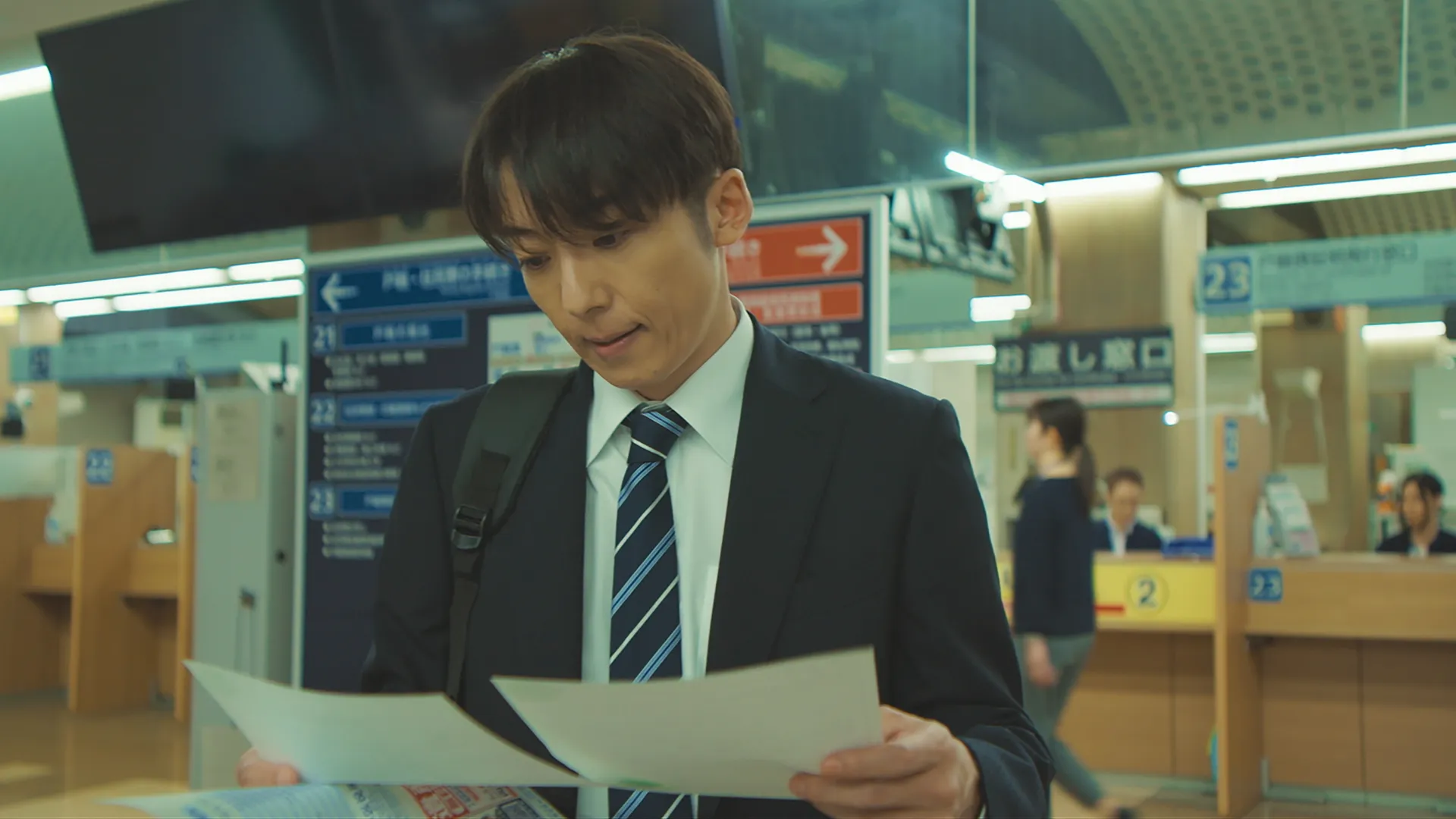

主人公・夏野幹夫は、役所で受け取った戸籍謄本を見て愕然とする。

そこには、まったく身に覚えのない「妻」の存在が記されていたのだ。

<繁子>という名の女性を探すことから始まる日々は、戸惑いと混乱の連続だが、やがて彼の人生を思いがけない方向へと導いていく。

幹夫が出会う繁子は、街角の小さな花屋で働く、破天荒でつかみどころのない女性。

「なんで、僕と結婚したんですか?」

その素朴な問いかけを軸に、二人の距離は少しずつ、しかし確実に動いていく。

本作の大きな魅力のひとつが、“全編横浜ロケ”という点だ。

監督の地元でもある横浜を舞台に、横浜市中区の全面協力のもと、実在するレストランやカフェ、店舗がそのまま登場する。

スクリーンに映る街並みは作られた背景ではなく、私たちが普段歩いている“いつもの横浜”そのものだ。

映画を観ているうちに、「ここ、知っている」と感じる瞬間が何度も訪れる。

そのたびに、物語がぐっと現実に近づき、登場人物たちがこの街のどこかで今も暮らしているような気持ちになる。

幹夫を演じる高橋一生は、繊細で不器用な人物像を丁寧に表現する。

人と深く関わることを恐れながらも、誰かを想ってしまう姿は、現代を生きる私たち自身の姿と重なる部分も多い。

派手な展開はないが、だからこそ一つひとつの感情が静かに心に残る。

人と繋がることが簡単になり、同時に関係を断つことも容易になった今。

本作は、「それでも誰かと向き合うこと」の意味を、説教ではなく、ユーモアとやさしさで伝えてくれる。

映画を観終えたあと、横浜の街を歩きながら、

「あの二人は今、どうしているだろう」

そんなことを考えてしまう——それこそが、この作品が“街映画”である証なのかもしれない。

『ラプソディ・ラプソディ』は、5月1日より

横浜ブルク13、横浜シネマリンほか全国順次公開予定。

横浜が好きな人にこそ、ぜひ劇場で観てほしい。