更新日:

神奈川県立図書館=西区紅葉ヶ丘=は戦後80年に合わせ、企画展示「戦後80年戦時文庫と戦時下の図書館活動」を9月10日(水)まで開催している。大戦中、国民の戦意高揚に利用された同館所蔵の戦記や小説、関連資料含めて110冊余りを紹介する。

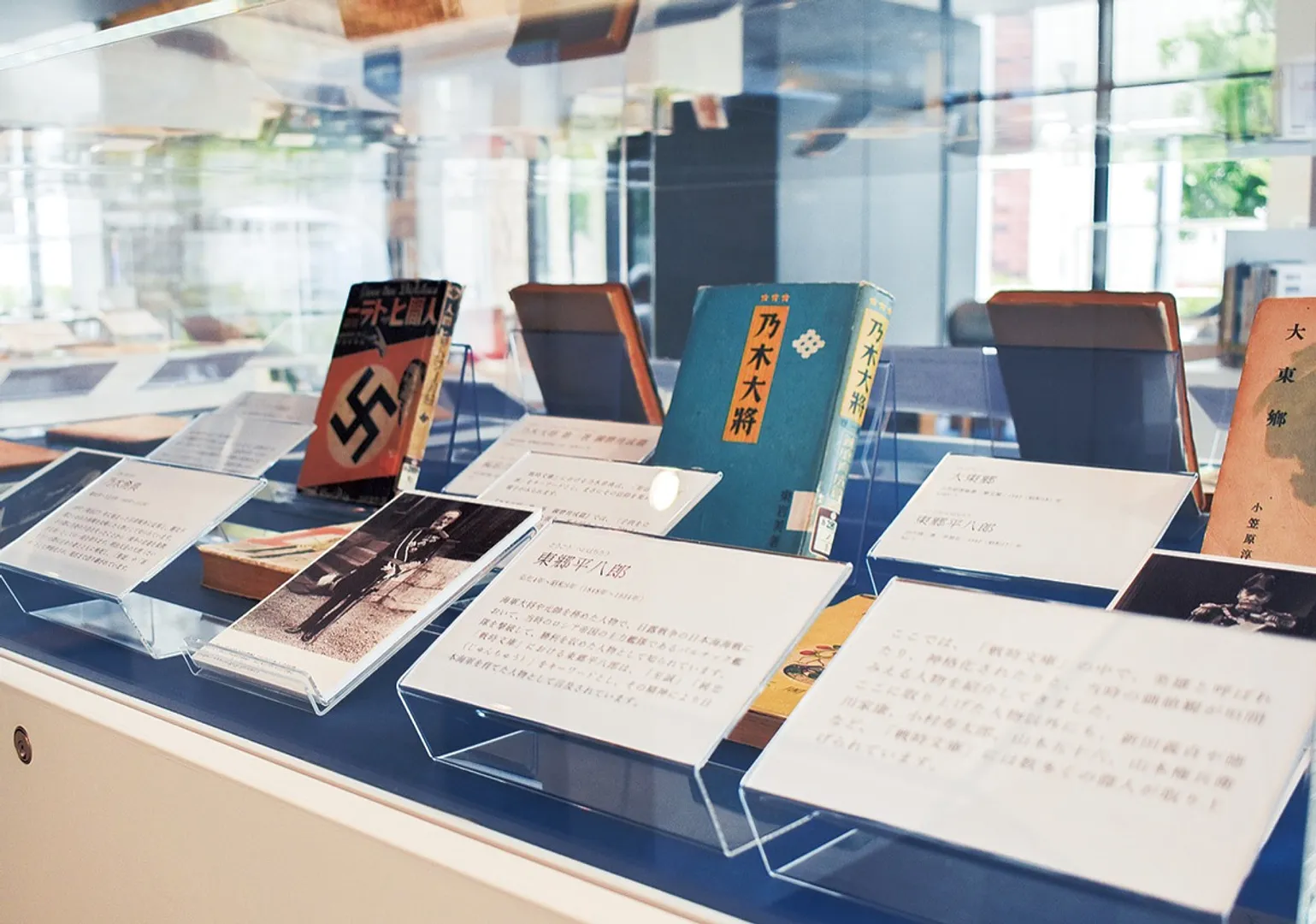

これら展示品は「戦時文庫」と名付けられた同館所蔵のコレクションで、その数1570冊(うち児童書276冊)にのぼる。そのほとんどが1941年〜44年に出版されており、当時の世相や価値観を色濃く映し出しているといえる。

展示は「当時の図書館活動」「戦時中の子どもたちは何を読んでいたか」(教科書や紙芝居)「戦時中の価値観を知る」(英雄視された人物の伝記など)「戦時中の女性の心得と教養」(婦人雑誌や子どもの育て方など)の4つのテーマで構成される。同館担当者は「本を見ることで、当時の実際の暮らしや価値観、生活などがわかるような展示にしたかった」と意図を話す。

展示されている「戦時文庫」の資料は、戦時中に神奈川県が設置した「貸出文庫」の一部として、まさに当時の人々が実際に読んでいたもの。戦後は、民主化を進めた連合国軍総司令部(GHQ)が「軍国主義的だ」として戦時中の書物の没収を命じていたが、1969年に県立金沢文庫の仏像を安置する台座の下から見つかった。「業務日誌など当時の記録は残っていないが、没収令を逃れるために当時の職員が一部を隠したのではと推測される」と担当者は話す。

このコレクションは1992年、2014年にも展示された。展示のアンケートでは、幅広い年代から肯定的な感想が寄せられているという。「後世に資料を残していくことこそ、図書館の役割。若い世代が戦争について触れる機会が減っている中で、企画展を通して届けば」と話した。